أساس/597/ شرعية قرار/655/ العام 2015م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

فريد الكردي رئيساً

عدنان بازو مستشاراً

خالد النجار مستشاراً

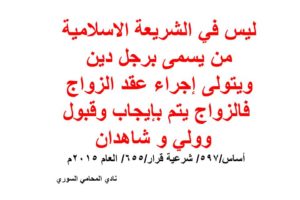

القاعدة القانونية : زواج – رجل دين

وليس في الشريعة الاسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي و شاهدان .

النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 5 / 1 / 2015 ميلادي وعلى احكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .

التصريح المبرز في الدعوى ليس مخالعة ولا يتضمن ألفاظ المخالعة ولم يتم تبادل ألفاظ المخالعة

وأهم شيء في المخالعة هو تبادل ألفاظ المخالعة كونها عقد رضائي يتم بين طرفين ويتبادلان الإيجاب والقبول إضافة لباقي الشروط المطلوبة لصحة هذا العقد .

وحيث أن والد المتوفي فراس أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا أمام محكمة الدرجة الأولى واستماع المحكمة لباقي الشهود ثبت صحة الزواج وصحة نسب الطفلة آية كما جاء في الحكم المطعون فيه .

وليس في الشريعة الإسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي وشاهدان .

وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع :

1- قبول الطعن شكلا 2- رد الطعن موضوعا.

قرارا مبرما صدر في : 2 ذي القعدة/1436 هـ الموافق 17/آب/2015 م