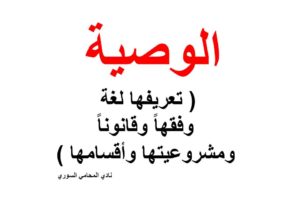

تعريف الوصية:

أ.في اللغة

الوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا بمعنی عهدت إليه، وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى الموصى به، ومنه قوله تعالى: ( من بعد وصية توصون بها) [النساء: من الآية12] ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ) [ المائدة: من الآية106].

ب – في الفقه

يفرق الفقهاء بين اللفظين فقالوا: إن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلا، ومعنى أوصيت له تبرعت له وملكته مالاً أو غيره.

وللوصية تعريفات متعددة، أشهرها أنها: ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع ).

فالقول ( تمليك ) يشمل الوصية بالأعيان من منقول أو عقار وغيرهما، كما يشمل الوصية بالمنافع من سكني دار أو زراعة أرض. .

والقول ( مضاف إلى ما بعد الموت ) أخرج نحو الهبة فإنها تمليك في الحال أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد موت الموصي.

والقول عن ( طريق التبرع ) أخرج مثل الوصية بأن تباع داره لفلان، فإن هذا تمليك بعوض.

ويلاحظ على هذا التعريف أن الفقهاء يعرفون الوصية التي حث الشارع عليها كعمل الخير يتدارك به الإنسان ما فاته من تقصير، لذلك لا يشمل كل أنواع الوصايا ؛ كالوصايا المتعلقة بأداء الواجبات كالحج والزكاة، والمتعلقة بإسقاط ديونه على الغرماء، والمتعلقة بحق مالي کالوصية بتأجيل الدين عن المدين بعد حلوله أجله، والمتعلقة بتقسيم تركته على ورثته.

ج – أما في القانون:

فقد عرفت الوصية بأنها: ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ) المادة 207 وهذا التعريف يشمل كل أنواع الوصايا.

مشروعية الوصية

الأصل أن تكون الوصية غير جائزة لأنها مضافة إلى زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله , إذ الموت مزيل للملك، ولكن الشارع أجازها لما فيها من مصلحة الموصى ولأقربائه وللمجتمع، وقد ثبتت المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع.

أما في الكتاب:

ففي قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) (البقرة:180)

وأما السنة:

فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ص أنه قال: (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ).

وأما الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء منذ عصر الصحابة على جوازها ولم يؤثر عن واحد منهم منعها.

أقسام الوصية

تنقسم الوصية إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة.

فالواجبة: وهي الإيصاء بما وجب في ذمة الموصي كالزكاة والكفارات وغيرهما.

ومن الوصية الواجبة بحكم القانون، الوصية لأولاد الابن الذين مات أبوهم قبل موت الجد، ولها مبحث خاص في فقرات آتية.

والمندوبة: وهي الوصية في وجوه الخير كأهل العلم والصلاح وللأقرباء الذين لا يرثون . عند الجمهور . وذهب الظاهرية إلى أن الوصية لهم واجبة.

والمباحة: وهي الوصية لصديق أو لغني…

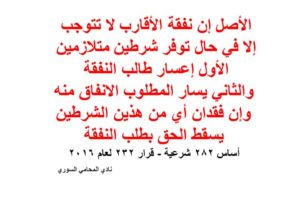

والمكروهة: وهي الوصية بما كره الشارع فعله كبناء القباب على القبور، وكان يكون ماله قليل وورثته فقراء لقول النبي :{ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفون الناس }.

والمحرمة كالوصية بما حرمه الله تعالی کالوصية بالخمر، أو للإضرار بالورثة.