س 324 -هل يجوز تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام

محكمة الموضوع ؟

ج 324 -كلا

( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1646 قرار 1917 تاريخ 20 / 8 / 2007 )

(المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 433 )

الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.

والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.

دليل إرث الحمل قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا استهل المولود ورث »

شروط إرث الحمل

لا خلاف بين العلماء في أن الميت إذا مات وكان من ورثته حمل في بطن أمه فإنه يحسب حسابه في تقسيم التركية بشرطين:

والقانون أخذ برأي الأئمة الثلاثة مخالفة رأي أبي حنيفة في هذا.

والحياة عند الأئمة الثلاث هي الحياة المستقرة كالبقاء والتثاؤب والعطاس ومد اليد وعند أبي حنيفة تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلا.

ثانياً . هل تقسم التركة حال وجود الحمل؟

قال الأئمة الثلاث الشافعي وأحمد وأبو حنيفة تقسم التركة حال وجود الحمل ويحتاط للحمل وبرأيهم أخذ القانون ولكن إذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل فإنه لا خلاف بين الفقهاء بوقفها فإذا كان الحمل محجوبة على كل تقدير فإنه لا خلاف بينهم بأنها تقسم فورة ولا معنى للتوقف والانتظار واذا كان حاجبة للموجودين ولو على بعض التقديرات فإن الترية توقف ولا يعطي الموجودين منها شيئا أما إذا كان الحمل مشاركة للموجودين غير حاجب ولا محجوب ولكنه يحتمل أن يكون ذكر وأن يكون أنثى ويختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة أو كان وارثا على تقدير دون تقدير فإنه يحتفظ له بأحسن النصيبين ويعطى الورثة على فرض أدنى النصيبين ثم نفرض المسألة ثانية على أنه أنثى لنعرف نصيبه ثم نحتفظ له بأحسن النصيبين.

(أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل. وفي هذه الحالة لا تقسم.

(ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.

– تقادير الحمل:

للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:

1 – أن يولد ميت.

2 – أن يولد ذكرا.

3 – أن يولد أنثى.

4 – أن يولد ذكرين.

5 – أن يولد أنثيين.

6 – أن يولد ذكرا وأنثى.

أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.

للوارث مع الحمل ثلاث حالات:

يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين لما يأتي:

1 – أن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب.

2 – أن ما زاد عن الاثنين نادرا والنادر لا حكم له.

صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي:

1 – يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2 – يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها، بطريق النسب الأربع، أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد، وذلك هو الجامعة للمسائل.

3 – تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.

4 – يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

5 – يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه کاملا من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه و الباقي – إن كان – على مستحقه.

ورد في المادة 299 ذكر أنه يوقف الحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر وعلى تقدير أنه أنثى، وهذا يتفق مع ما ذكرنا سابقا.

وفي المادة 300 نص على أنه إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حية ثابت النسب منه.

وفي المادة 301 نصت الفقرة الأولى منها على أنه إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

ذوو الأرحام: الأقرباء النسبيون الذين هم ليسو من أصحاب الفروض أو العصوية.

ينقسم ذوو الأرحام إلى أصناف أربعة، هي:

الصنف الأول:

الفرع وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وأن نزلوا، ذكورا كانوا، كابن البنت وابن بنت الابن، أو أناثا كبنت البنت، وبنت بنت الابن.

الصنف الثاني:

الأصول، وهم الأجداد الرحميون، والجدات الرحميات غير الثابتات ومن فوقهم من أصولهم الذكور والإناث. کالجد أبي الأم، وأمه، وأبيه، ومن فوقهما

الصنف الثالث:

فروع الأبوين: وهم أولاد الأخوات الذكور والإناث من أي جهة كن، وأولاد الإخوة لأم، ذكور وإناثا، وأولاد بنات الأخ الشقيق أو لأب، ذكورا كانوا أم إناثا، وأولاد بنات الأخوة مطلقا…..

الصنف الرابع :

فروع أجداد الميت، وفروع جداته، وأن علوا من أي جهة كانوا، كالعم لأم، والخال مطلقا، والعمة مطلقا، والخالة مطلقا، ثم فروع هؤلاء وفروعهم…، وكذلك خال الأم، وخال الأب، وعمة الأم، وعمة الأب، وفروعهم…

والصنف الرابع :

هذا ينقسم إلى مراتب، وكل مرتبة منها تنقسم إلى طبقات، فالفروع المباشرون الجد أو الجدة المباشران هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة وهي المرتبة الأولى، وهم العم الأم، والعمة، والخال، والخالة، وأما فروع هؤلاء المباشرون، وهم ابن وبنت العم لأم، وابن وبنت العمة مطلقة، وابن وبنت الخال والخالة مطلقا، فم الطبقة الثانية، وفروع هؤلاء المباشرون هم الطبقة الثالثة… وهكذا.

أما فروع جد الأب وجد الأم، وجدة الأب، وجدة الأم، فهم المرتبة الثانية، والمباشرون منهم هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة، كعم الأب لأمه، وعم الأم لأمها، وعمة الأب، وخال الأب، وخال الأم ، وخالة الأب، وخالة الأم، أما فروع هؤلاء المباشرون فهم الطبقة الثانية من هذه المرتبة، وفروع الطبقة الثانية هم الطبقة الثالثة…. و هكذا.

وفروع جد الجد، وجد الجدة، وجدة الجدة، هم المرتبة الثالثة، وهم طبقات متتابعة كما في المرتبة الثانية والأولى.

وهكذا كلما علا الجد أو الجدة زادت مرتبتة ، وكلما نزل فرعه عنه زادت طبقته.

هناك ثلاثة طرق لتوريثهم، وهذه الطرق هي:

وهؤلاء يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة، ولا فرق بين البعيد والقريب، أي بين الصنف الأول والرابع، فمن مات عن بنت، وابن بنت ابن عمة، كانت التركة بينهما نصفين، وإن كانت بنت البنت أقرب إلى الميت.

وهذه الطريقة لم يأخذ بها الفقهاء لبعدها عن المعقول، ومخالفتها لروح التشريع في المواريث مطلقا، ولم يقل بهذا الرأي إلا حسن بن میسر ونوح بن زراح ..

وهؤلاء يقولون بوجوب النظر إلى من أدلى به ذوو الأرحام إلى الميت ممن كانوا أصحاب فروض أو عصبات، فتفرز نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة الأحياء، ثم نعطي نصيب كل واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل ولد البنت كالبنت وولد الأخ كالأخ…وهكذا.

ويستثنى من ذلك الأخوال والخالات فإنهم بمنزلة الأم، وكذلك الأعمام لأم والعمات فإنهم بمنزلة الأب، فمن مات عن خالة وعمة كان للخالة الثلث، وللأب الباقي وهو الثلاثان، فيعطى نصيب الأم للخالة ونصيب الأب للعمة.

وذهب إلى الأخذ بهذه الطريقة هم الحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية بعد أن أفتوا بتوريث ذوي الأرحام.

إلا أن الحنابلة يسوون بين ذوي الأرحام ذكورا وإناثا .

ويؤيدون رأيهم بما روي عن ابن مسعود فيمن مات عن بنت بنت، وبنت أخت، أن المال بينهما نصفان، وما ذلك إلا لأن البنت والأخت لو كانت على قيد الحياة تقاسما المال كذلك، فأعطيت كل بنت نصيب أمها.

وهؤلاء يرون أن درجات ذوي الأرحام كدرجات العصبان، يقدم منهم فروع الميت على أصوله، وأصوله على فروع أبويه، وهؤلاء على فروع جديه.

وهذه الطريقة أخذ بها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحابهم، ويؤيدون رأيهم بأن عليا قضی فيمن ترك بنت بنت، وبنت أخت، فأعطى بنت البنت المال كله، فدل على أن الترجيح بين ذوي الأرحام بقوة القرابة.

وهذا ما ذهب إليه القانون السوري وكذا المصري.

قواعد توريثهم على طريقة أهل القرابة

قواعد توريث الصنف الأول:

. أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت، فمن مات عن ابن بنت وابن بنت ابن كان المال كله للأول ؛ لأنه أقرب درجة إلى الميت من الثاني.

. إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت بنت ابن وابن بنت بنت كان المال كله للأولى ؛ لأنها وإن استوت مع ابن بنت البنت في الدرجة إلا أنها صاحبة فرض.

. إذا كانوا كلهم متساوين في الدرجة ويدلون بصاحب فرض أو كلهم يدلون بذي رحم كان المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثين، فمن مات عن ابن بنت وبنت بنت كان المال بينهما أثلاث لابن البنت الثلثان ولبنت البنت الثلث ؛ لأنهما استويا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي فرض، ومن مات عن بنت ابن بنت وبنت بنت بنت كان المال بينهما نصفين لأنهما استوتا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي رحم.

قواعد توريث الصنف الثاني:

أ. فإن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن أبي أم أبي أب وأبي أم أم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بصاحب فرض وهي الجدة الثانية أم أبي أب في الأول وأم أم الأب في الثاني وهما من حيز واحد وهو جانب الأب.

ب – وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الحيز فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من الأم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث فمن مات عن جدة هي أم أبي أم أب وجدة أخرى هي أم أبي أبي أم كان المال بينهما أثلاث الثلث للأولى لأنها جدة الميت من جهة أبيه والثلث للثانية لانها جدته من جهة أمه.

قواعد توريث الصنف الثالث:

4 .وإن كانوا متساويين في الدرجة وكان منهم ولد ذي فرض ومنهم ولد ذي تعصيب كان الحكم کالمسألة السابقة يقدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ويلاحظ أن الأولى بنت صاحبة فرض وهي الأخت الشقيقة والثانية بنت عصبة وهو الأخ لأب.

قواعد توريث الصنف الرابع:

ومن مات عن عم لأم وعمة لأم كان المال بينهما أثلاث للعم الثلثان وللعمة الثلث.

4 .وإذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أي مرتبة مختلفين فبعضهم كان من جهة الأب وبعضهم كان من جهة الأم قسم المال بين فئة الأب فيعطون الثلثين وبين فئة الأم فيعطون الثلث ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة فينفرد بها من بينهم من كان منهم أقوى قرابة فإن استووا في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبهذه الأحكام كلها التي بيناها أخذ القانون في المواد 294 .295 296 بجميع فقراتها.

أولاً : فرض النصف:

نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:

1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى

2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها.

3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم يكن معها أخوها فيعصبها.

4- الأخت الشقيقة عند فقد البنت، وبنت الابن، والأخ الشقيق الي يعصبها. وعند عدم الأب، أو الجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور والقانون..

5- الأخت لأب عند فقد الأخت الشقيقة والأخ لأب والأخ الشقيق ، والأب، والجد عند أبي حنيفة والبنت وبنت الابن والابن.

ثانياً: فرض الربع:

نصيب اثنين من الورثة وهما:

1- الزوج مع وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

2- الزوجة عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

ثالثاً فرض الثمن:

نصيب واحد من الورثة وهي الزوجة مع وجود الفرع الوارث مطلقا.

رابعاً: فرض الثلثين:

فرض أربعة من الورثة وهم:

1- البنتان فأكثر عند عدم الابن.

2- بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.

3- الأختان الشقيقتان عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد عند أبي حنيفة. 4- للأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب ، والأختين الشقيقتين، والأب والجد عند أبي حنيفة.

خامساً: فرض الثلث:

نصيب اثنين من الورثة:

1- تأخذ الأم ثلث كل المال مع عدم الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب.

2- الاثنين من الإخوة أو الأخوات لأم مع عدم الفرع الوارث والأب والجد.

سادساً : فرض السدس:

نصيب سبعة من الورثة وهم:

1- للأب مع وجود الفرع الوارث.

2- للجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب.

3- للجد عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

4- للجدة الصحيحة عند عدم الأم.

5- بنات الابن مع البنت عند عدم الابن أو ابن الابن.

6- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ لأب.

7- الأخ لأم عند فقد الفرع الوارث والأب والجد.

المانع شرعاً: هو ما تفوت به أهلية الوارث للإرث مع وجود سببه.

وما تفوت به أهلية الوارث للإرث يخرج بها المحجوب حجب حرمان فإنه أهل للميراث ولكن لا يأخذ من الميراث شيئاً، لوجود من يزاحمه کالجد مع وجود الأب، فالجد أهل للميراث لولا وجود الأب، بخلاف القاتل مثلا فإن القتل مانع من الميراث كما سيأتي، فلا يبق القاتل أهلا للميراث.

وخرج من التعريف الأجنبي بقولنا ( مع قيام سببه) لأنه ليس أهلا للميراث.

والمحروم الذي لا حظ له ولا نصيب من الميراث، لا يعد موجودة بين الورثة، ولذلك لا يحجب غيره مطلقاً.

وأما المحجوب فإنه يحجب غيره. وهذا الفرق بينه وبين المحروم.

وأما موانع الإرث الأصلية والمتفق عليها عند العلماء فهي خمسة موانع:

1- الرق

2- القتل

3- اختلاف الدين

4- الردة

5- اختلاف الدار.

وأما موانع الإرث المجازية أو المختلف فيها عند العلماء والتي ترجع إلى فقد سبب أو شرط من شروط الإرث فهي:

1- جهالة تاريخ الموت.

2- جهالة الوارث.

3- اللعان.

4- ولد الزنى.

فالعبد مهما كانت عبوديته كاملة أم ناقصة لا يرث من قريبه الحر عند موته، لأنه ليس أهلا للتملك إذ هو ملك لسيده، فتوريثه توريث لسيده، وهذا لا يجوز شرعاً.

وقد أصبح هذا الحكم في ذمة التاريخ بعد إلغاء نظام الرق عالمية في أواخر الدولة العثمانية.

اتفق العلماء على أن الوارث إذا قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس لقاتل میراث).

ولأن القاتل هنا قد اتخذ القتل المحرم وسيلة للوصول إلى الميراث، والميراث مشروع، فيكون بذلك استعجل الوصول لحقه قبل أوانه بوسيلة محرمة فيعاقب بالحرمان. للقاعدة الفقهية:

” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”

فلا يجوز شرعاً اتخاذ المحرم وسيلة لتحصيل المصالح أو المنافع.

– أنواع القتل المانع من الميراث:

مع أن الفقهاء قد اتفقوا على أن القتل مانع من موانع الميراث ولكنهم اختلفوا في نوع القتل المانع من الميراث على أقوال.

موقف القانون السوري :

أخذ القانون السوري برأي المالكية في هذه المسألة، وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد فقط.

أجمع العلماء على أن اختلاف الدين مانع من الميراث بين المسلم وغير المسلم، فلا يرث المسلم من غير المسلم، وكذلك الأمر لا يرث غير المسلم من المسلم. واستدلوا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم:

(( لا يتوارث أهل ملتين شيء )).

أما غير المسلمين فيرث بعضهم بعضاً مع اختلاف الدين باتفاق الأئمة الأربعة، فيرث اليهودي من المسيحي والعكس صحيح.

موقف القانون السوري:

نص القانون السوري في المادة ( ) على عدم التوارث بين المسلم وغيره. وسكت القانون على حكم التوارث بين المسلمين، فيطبق المذهب الحنفي بمقتضى المادة (305)

الردة خروج المسلم عن دينه إلى دين آخر، والردة خروج على نظام المجتمع للأمة، وتمرد على كيانها وعقيدتها، لشبهة في العقل أو خبث في النية، وكل الأنظمة السائدة في العالم تعاقب من يخرج على نظامها العام بالإعدام أو بالسجن أو بالنفي، لخطورة أمثال هؤلاء على كيان الأمة، ولذلك يعاقب الإسلام أيضا أمثال هؤلاء بعد استتابتهم وإزالة شبهاتهم بالقتل للرجل والسجن للمرأة.

ولذلك أجمع العلماء على أن الردة مانع من موانع الإرث أيضاً لأن المرتد في حكم الميت.

وأما حكم الوراثة منه، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه المرتد قبل زمن ردته فإنه يورث عنه، وما اكتسبه بعد زمن الردة فهو لبيت المال لا يورث عنه، لأنه في حكم المال الذي لا مالك له، لأنه في يحكم الميت، فيرثه بيت المال.

هذا إن كان المرتد رجلاً، وإن كانت امرأة فيورث عنها مالها، لأنها لا تقتل ولكنها تحبس.

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن مال المرتد يورث عنه سواء ورثه قبل الردة أم بعدها، لأن ملكيته لأمواله لا تزول بالردة عندهما، فهو كالمحكوم عليه بالإعدام، له ذمة مالية، وتصح تصرفاته وكسبه .

– وقد سكت القانون السوري عن حكم هذه المسألة اكتفاء بما ورد فيه عن اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث.

اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم مهما اختلفت أوطانهم أو بلدانهم، لأن المسلمين أمة واحدة، وبلاد الإسلام وطن واحد، قال الله تعالى:

(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريم اغبون [ الأنبياء: 92]،

{وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قاقون} [ سورة المؤمنون: 52].

كما اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم ولو كان أحدهما من رعايا دولة غير إسلامية، فالمسلم العربي يرث من قريبه الإنكليزي أو الروسي أو الهندي مثلاً، لأن ولاية المسلم للإسلام أينما كان، ومهما اختلفت قوميته أو جنسيته.

وأما غير المسلمين فإن كانوا من رعايا دول إسلامية، فإنهم يتوارثون فيما بينهم، فالمسيحي السوري يرث من قريبه الأردني وهكذا.

وأما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية والآخر من رعايا دولة غير إسلامية فلا يتوارثان، بسبب اختلاف الدار، فالمسيحي السوري مثلا لا يرث من قريبه الأمريكي الاختلاف الداروالجنسية.

موقف القانون السوري :

سكت القانون السوري عن مسألة اختلاف الدارين بين المسلمين في شأن الإرث، ولكن نصت المادة (264) الفقرة (ج) على ما يلي:

(( لا يمنع الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين)).

والمقصود بالأجنبي هنا غير المسلم وغير المسيحي المقيم في بلاد إسلامية.

من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، فإذا مات مجموعة من الأقارب في وقت واحد في حريق مثلا أو غرق سفينة، وفيهم من يرث الآخر فلا توارث بينهم لعدم العلم بمن توفي قبل الآخر.

ومثال ذلك: كما لو أرضعت صبية مع ابنها ثم ماتت، وجهلنا أيهما ولدها، فلا يرثها واحد منهما، الجهالة الوارث. ولهذه المسألة صور أخرى لا داعي لاستقصائها.

وفي هذه الحالة يوضع المال في بيت، وتكون نفقتهما في بيت المال، وعندما يكبران يقتسمان المال بينهما بالتراضي.

إذا وقع اللعان بين الزوجين، وقعت الفرقة بينهما، وينفي نسب الولد من أبيه، فإذا مات لا يرث منه، ولكنه يرث من أمه عند موتها لأن نسبه منها ثابت.

لا يرث من أبيه، لأن الزنا لا يمكن أن يكون سبباً لتحصيل المنافع والمصالح، فلا نسب لولد الزنى من أبيه، وبالتالي لا يرث منه من باب أولى ولكنه يرث من أمه لأنه ينسب إليها باتفاق.

موقف القانون السوري من موانع الإرث:

نصت المادة (263) على موانع الإرث، وهذا نصها: يمنع من الإرث ما يلي:

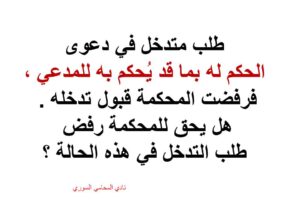

س 285 – طلب متدخل في دعوى الحكم له بما قد يُحكم به للمدعي ، فرفضت المحكمة قبول تدخله . هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟

ج 285 – رفض المحكمة صحيح لأن طلب المتدخل في هذه الحالة لا يعتبر تدخلاً بالمعنى المستفاد من المادة 161 أصول مدنية لعدم وجود الارتباط بين طلب الجهة طالبة التدخل والدعوى القائمة وإنما هو في حقيقته دعوى أصلية يجب أن ترفع بالطريق المعتاد.

( نقض قرار321 تاريخ 15 / 7 / 1971 )

(استانبولي ج 3 ص 123 )

س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟

ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة

(نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109 )

(مجلة القانون السنة 18 العدد 8لعام 1967 ص 730 )

وهي عبارة عن دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى

الأصلية و رؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود أمر تقديرها إلى القضاء الذي له حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباط بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية.

( نقض قرار رقم 1867 تاريخ 31 / 8 / 1968 )

(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 274 )